The Group of Twenty (G20) adalah forum internasional yang bertujuan mendiskusikan kebijakan-kebijakan terkait kerjasama ekonomi dan stabilitas keuangan internasional. Forum ini diikuti oleh para pemerintah dan bank sentral dari 19 negara anggota dan Uni Eropa. Negara-negara anggotanya adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Osaka – Jepang, 28 Juni 2019. Photo: Alan Santos / PR

Negara-negara ini memilih dirinya sendiri untuk masuk ke dalam kelompok tersebut dan mengklaim memiliki kekuatan dalam perekonomian global karena mereka berkontribusi pada 80 persen dari Produk Dunia Bruto, 75 persen dari perdagangan dunia, dan dua pertiga populasi dunia. Tetapi, legitimasi mereka dipertanyakan oleh negara-negara-negara lain. Banyak negara mengkritik eksklusivitas G20 – karena mereka bukan perwakilan dari 90 persen negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa , mengesampingkan sejumlah kekuatan ekonomi terbesar dunia seperti Norwegia dan Spanyol–dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Meskipun kontroversial, G20 masih merupakan forum dunia yang berpengaruh karena kelompok ini memiliki kekuatan memengaruhi kebijakan dan perekonomian selama beberapa dekade. Suka atau tidak, masa depan kita ada di tangan mereka. Lalu beragam pertanyaan muncul: Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar menawarkan sesuatu kepada dunia agar dapat sungguh-sungguh mengatasi krisis ekonomi, pandemi, dan krisis iklim?

Jawabannya: {Hidden1/}tidak juga. Khususnya untuk negara-negara Asia dan berikut tiga alasannya.

1. Kita Bukan Prioritas Mereka

Tujuan dasar G20 adalah mengatasi dan memecahkan pelbagai masalah ekonomi dan keuangan dunia. Misalnya, pada 2008 saat dunia mengalami krisis keuangan, saat itu G20 memiliki kesempatan menyelamatkan dunia.

Tetapi, berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Toronto 2010, kepentingan mereka lebih berpihak kepada kaum elite daripada kesejahteraan rakyat. Mereka memberi stimulus kepada perusahaan-perusahaan besar dan menalangi bank-bank besar dengan alasan “penyelamatan” ekonomi dunia. Pada saat yang sama, mereka gagal memberi dukungan kepada rakyat banyak yang menderita karena krisis ekonomi serta kehilangan pekerjaan dan rumah.

Tentu saja mereka berhak membelanjakan uangnya untuk apa saja yang mereka inginkan. Tetapi faktanya: itu bukan uang mereka. Bukannya membelanjakan uang untuk mendukung orang-orang yang paling membutuhkan, mereka membelanjakan uang publik, uang kita, untuk menyelamatkan kaum elite.

Lembaga think-tank independen, International Institute of Sustainable Development (IISD) mengatakan, dalam beberapa tahun setelah krisis ekonomi global 2008, sejumlah negara dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendesak G20 agar mengatasi pengangguran yang berkelanjutan dan ketimpangan yang meningkat.

Tetapi, G20 tidak pernah tergerak dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh kelompok kerja tersebut; G20 hanya bermulut manis pada seruan untuk “lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik.” Tindakan mereka itu membuktikan betapa rendahnya mereka dalam mengutamakan kehidupan manusia – keputusan mereka pun mencerminkan prioritas mereka.

Ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Orang-orang biasa seperti kita harus menjadi prioritas utama ketika mereka berupaya mengatasi berbagai permasalahan dunia. Jadi apa yang bisa kita lakukan?

2. Mereka Terus Mendukung Pencemar

G20 bukan hanya mendukung atau memberi dana talangan kepada perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga menyokong pencemar-pencemar terbesar dunia.

Sebetulnya, ada sebuah kabar baiknya pada 2016, 196 negara menandatangani Paris Agreement. Di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), ke-196 negara setuju untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim.

Tujuan Paris Agreement adalah menjaga suhu bumi tetap di bawah 2°C di atas tingkat saat pra-industri atau menjaga tingkat pemanasan pada angka 1,5°C. Untuk mewujudkan target ini, negara-negara ini harus berhenti bersikap masa bodoh dan memulai 100% transisi menuju energi terbarukan.

Ilmuwan menunjukkan bahwa jika para pemimpin dunia terus memakai pendekatan masa bodoh, suhu global akan naik 0,5°C dalam 10 tahun mendatang. Kenaikan itu mungkin terdengar kecil, namun sebenarnya sangat penting bagi masa depan kita.

Sebuah studi yang diterbitkan oleh peneliti Eropa pada 2016 mengkaji dampak kenaikan suhu. Kenaikan suhu 0,5°C bisa menyebabkan gelombang panas yang berlangsung tiga kali lebih lama, tiga kali lebih intens dalam bentuk hujan badai, kenaikan permukaan laut, yang membahayakan kondisi terumbu karang tropis, dan bahkan berkurangnya air bersih sampai 9 persen di wilayah Mediterania.

Semua anggota G20 memang sudah menandatangani Paris Agreement, namun sayangnya mereka tetap mendanai perusahaan-perusahaan energi kotor. Penelitian terbaru menunjukkan mayoritas negara-negara G20 menggantungkan kelangsungan keuangan publik pada perusahaan-perusahaan energi kotor. Mereka mempertaruhkan masa depan kita.

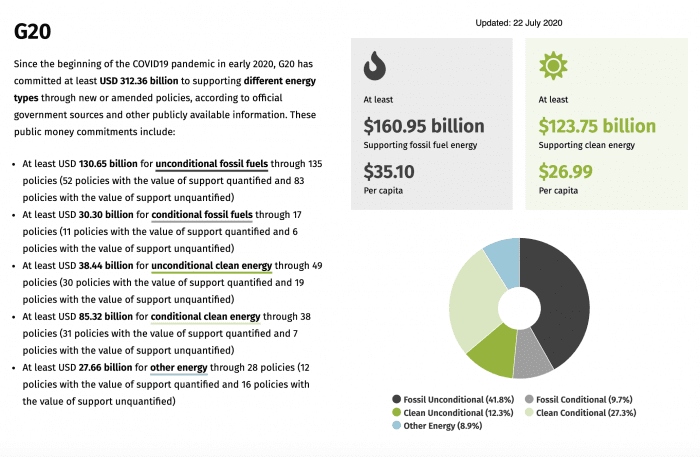

Sumber: energypolicytracker.org

Paparan ringkas tentang situasi terkini dari EnergyPolicyTracker.org, sebuah proyek yang melibatkan 14 organisasi ahli, termasuk IISD dan Columbia University, menunjukkan data terkini tentang keuangan publik untuk energi di seluruh dunia. Paparan itu memperlihatkan bahwa anggota G20 menginvestasikan 56 persen uang publik, yaitu 150,81 milyar dolar AS, pada energi kotor. Fakta ini berlawanan dengan komitmen mereka terhadap pengurangan emisi karbon, yang hanya setengah dari investasi energi kotor tersebut.

Sumber: energypolicytracker.org

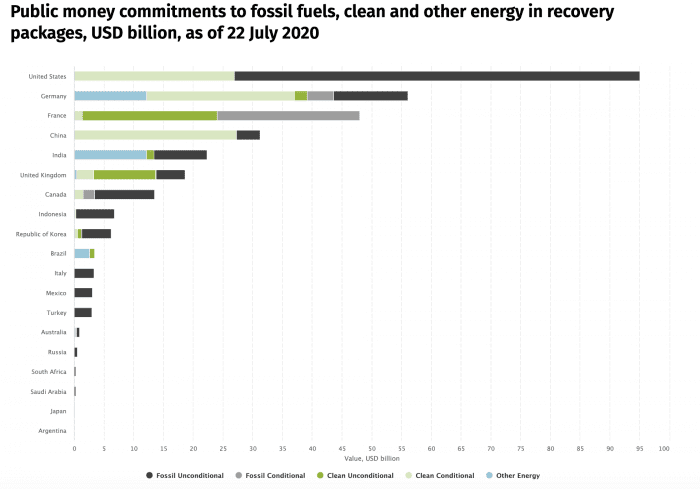

Data juga menunjukkan bahwa lima negara peringkat teratas dalam G20 yang mengeluarkan uang publik untuk energi kotor sebagian besar adalah negara-negara Barat. Mereka adalah:

- Amerika Serikat (58,12 milyar dolar AS)

- Prancis (23,95 milyar dolar AS)

- Jerman (16,91 milyar dolar AS)

- Kanada (12,11 milyar dolar AS)

- India (8,9 milyar dolar AS) sebagai satu-satunya negara Asia Selatan

Data ini masuk akal karena empat negara terbesar yang mendukung energi kotor bukan merupakan negara-negara yang paling terdampak perubahan iklim. Global Climate Risk Index 2019 menyatakan negara-negara yang paling rentan berada di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Jika masalah ini tidak diatasi, nelayan dan masyarakat pesisir akan kehilangan rumah dan kemampuan untuk mempertahankan perekonomian mereka.

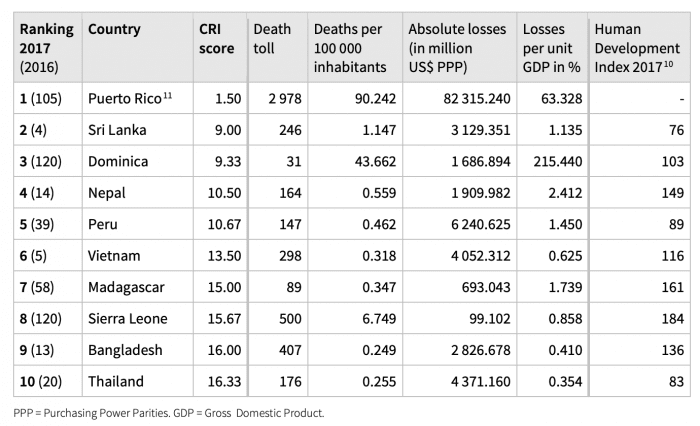

Climate Risk Index 2017: 10 Negara Paling Terdampak

Sumber: Global Climate Risk Index 2019

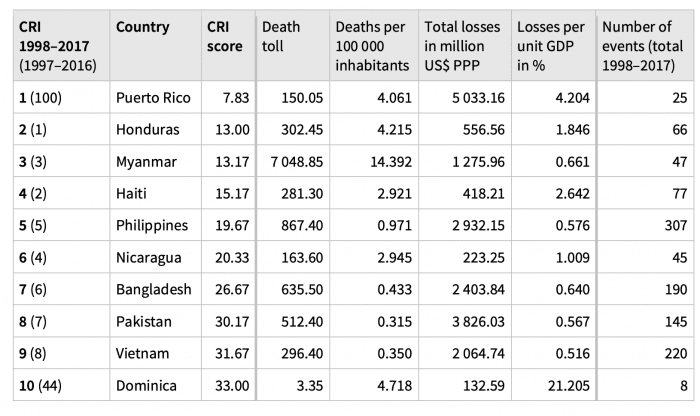

Climate Risk Index Jangka Panjang:

10 Negara Paling Terdampak 1998–2017 (rerata tahunan)

Sumber: Global Climate Risk Index 2019

Seperti ditunjukkan pada data di atas, tidak ada negara paling terdampak yang merupakan anggota G20. Kondisi ini menimbulkan masalah besar karena negara-negara pengambil keputusan terkuat dalam perekonomian global tidak menanggung dampak terburuk dari bencana iklim. Karena itu, mereka tetap membelanjakan uang publik untuk energi kotor. Di saat yang sama, negara-negara yang rentan juga terus menderita.

Contohnya, Bangladesh–negara yang bukan bagian G20–selalu terkena dampak iklim seperti kenaikan permukaan laut, siklon dahsyat, gelombang panas intens, dan banjir yang sering. Yang terburuk dari bencana itu adalah tingkat emisi Bangladesh sama sekali jauh dari negara-negara G20 mana pun.

Tetapi, bukan hanya negara-negara Barat yang bertanggung jawab atas keberhasilan para pencemar; negara-negara Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan India juga berperan. Seperti Tiongkok dan Jepang yang berinvestasi di sejumlah proyek energi kotor di Jawa, Indonesia.

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia membangun pembangkit listrik tenaga batu-bara yang menghasilkan listrik berkapasitas 990-megawatt (MW) di Indramayu, Jawa Barat. Proyek ini diawali oleh pinjaman 562 juta dolar AS dari China Development Bank.

Tahun ini menandai satu dekade pengoperasian pembangkit dan 10 tahun penderitaan yang ditimbulkannya pada penduduk setempat. Pembangkit tenaga batu-bara itu mengubah tradisi masyarakat Indramayu yang telah ada sejak 600 tahun lalu karena sebagian besar dari mereka tidak lagi bisa bercocok tanam dan mencari ikan seperti sebelumnya.

Mistra, nelayan di Mekarsari, Indramayu.

Dia mencari udang dari pukul 6.00 sampai 10.00 pagi

tetapi tidak mendapatkan apa-apa. (Juni 2020) Foto © JatAyu

Penduduk setempat juga mengkhawatirkan polusi dari debu batu-bara, yang diketahui menyebabkan sakit pernafasan, khususnya pada anak-anak. Infeksi Pernafasan Akut/Acute Respiratory Infections (ARI) dapat menyebabkan kematian pada anak-anak di bawah lima tahun.

Seorang gadis usia 8 tahun dari Indramayu menunjukkan hasil rontgen yang mengindikasikan ia menderita sakit paru-paru (2017).

Photo © Ardiles Rante

Hari ini, ketika mereka masih berjuang mengatasi kerusakan yang ditimbulkan pembangkit listrik tersebut, pemerintah Indonesia berencana membangun pembangkit listrik kedua di desa mereka. Sebuah laporan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerima pendanaan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), sebuah badan bantuan dari pemerintah Jepang.

Sekali lagi, ini tidak adil, melihat pihak-pihak yang diuntungkan justru hidupnya tidak terpengaruh oleh pencemaran batu-bara, sedangkan orang-orang yang menderita tidak mendapatkan manfaat.

Sebagai salah satu negara terkuat di Asia yang juga terdampak langsung oleh perubahan iklim, Indonesia seharusnya lebih sadar. Mereka sebetulnya dapat memberi angin segar pada keputusan forum G20 dalam investasi uang publik untuk energi yang aman dan berkelanjutan.

Sayangnya, itu tidak terjadi. Data dari EnergyPolicyTracker.org menunjukkan bahwa Indonesia ada di peringkat enam dalam G20 sebagai negara yang menginvestasikan uang publik pada energi kotor, yaitu senilai 6,49 milyar dolar AS. Untuk energi bersih, mereka hanya berinvestasi senilai 238,17 juta dolar AS. Angka ini hampir 30 kali lebih sedikit daripada energi kotor.

Pada masa pandemi COVID-19, ketika mereka seharusnya memfokuskan upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan pengangguran, DPR Indonesia menandatangani Undang-Undang (UU) Pertambangan yang baru, meskipun itu bukan merupakan prioritas bagi rakyat. UU tersebut secara nyata menguntungkan industri pertambangan batu-bara karena sebagian besar memfokuskan pada perpanjangan Perjanjian Karya Pertambangan Batu-Bara.

G20 harus membangun ketahanan menghadapi krisis di masa depan, bukannya mencari keuntungan jangka pendek. Selain itu, tampaknya negara-negara G20 masih bergantung pada energi kotor karena mereka percaya sektor ini dapat menyelamatkan perekonomian. Ini tidak benar. Bhutan salah satu contoh nyata. Mereka memiliki tingkat emisi nol namun masih menerima investasi dari negara-negara lain.

Negara-negara G20 harus belajar bahwa kita bukan hanya menghadapi krisis ekonomi dan keuangan, tetapi juga krisis sosial dan ekologi dalam jangka panjang. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk itu?

3. KTT G20 2020 Gagal Mengatasi Pandemi

Sabtu lalu, 18 Juli 2020, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 bertemu untuk membahas dan mencari cara bagaimana dunia dapat pulih dari pandemi Covid-19. Meskipun mereka setuju untuk terus memberikan Debt Service Suspension Initiative kepada negara-negara miskin yang terdampak Covid-19, mereka tidak membuat rencana yang signifikan tentang bagaimana mengatasi masalah sosial dari pandemi saat ini.

Sekretaris Jenderal International Trade Union Confederation (ITUC), Sharan Burrow mengatakan, “Hanya ada sedikit fokus pada lapangan kerja dan perlindungan sosial. Walaupun ada pembicaraan yang menggembirakan tentang infrastruktur digital, para menteri keuangan tampaknya tidak membuat kemajuan pada sejumlah isu penting seperti relaksasi hutang (debt relief), pengalokasian dana perlindungan sosial untuk negara-negara termiskin, investasi kesehatan dan layanan kesehatan, serta akses universal untuk perawatan dan vaksin. Tidak ada komitmen untuk mendanai secara cukup International Financial Institutions, atau merombaknya agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Untuk itu, kami mendesak G20 agar menempatkan hak asasi manusia dan kepentingan publik di atas korporasi besar, dan tidak mengulang kesalahan yang sama dengan kembali bersikap masa bodoh seperti pada 2008. Mereka harus memastikan bahwa sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 saat ini, negara-negara G20 harus berfokus tidak hanya pada peningkatan perekonomian global tetapi juga pada pelaksanaan prinsip-prinsip Pemulihan yang Adil menuju masa depan yang lebih baik bagi mereka yang paling membutuhkan saat berkecamuknya krisis ini.

Lima prinsip Pemulihan yang Adil adalah:

- Utamakan kesehatan masyarakat, tanpa kecuali.

- Berikan bantuan ekonomi langsung ke masyarakat.

- Bantul para pekerja dan komunitas, bukan para eksekutif perusahaan.

- Ciptakan ketahanan menghadapi krisis di masa mendatang.

- Bangun solidaritas dan komunitas lintas batas – jangan memberdayakan golongan otoriter.

Yang lebih penting, negara-negara G20 harus mengalihkan investasi menuju transisi yang adil dan hijau. Seperti dikatakan penerima Nobel di bidang ekonomi, Joseph Stiglitz, transisi hijau dapat terjadi pada saat yang tepat, padat-karya (membantu mengatasi peningkatan pengangguran) dan sangat menggairahkan – menghasilkan nilai uang yang lebih tinggi daripada potongan pajak.

Sasaran kita tidak boleh hanya peralihan ke ekonomi hijau. Kita juga harus menjalankan Transisi yang Adil, yang bertujuan melindungi hak-hak dan mata pencarian dari para pekerja sektor energi kotor dan komunitas mereka dalam transisi menuju perekonomian rendah-karbon.

Apa yang dapat kita lakukan untuk itu?

Meskipun G20 dipandang sebagai forum yang berpengaruh, suara kita lebih besar dari itu. Kita lebih besar daripada para pemimpin kita. Jika masa depan kita ada di tangan para pemimpin G20, keputusan mereka bergantung pada suara kita.

Kita tidak boleh meremehkan kebebasan berbicara dan teknologi yang ada untuk memengaruhi pihak lain. Ayo terus awasi para pemimpin G20, kendalikan prioritas pengeluaran mereka, dan rebut masa depan kita.