Écrit par Clémence H, militante pour la justice environnementale, Paris.

– Une parodie de justice

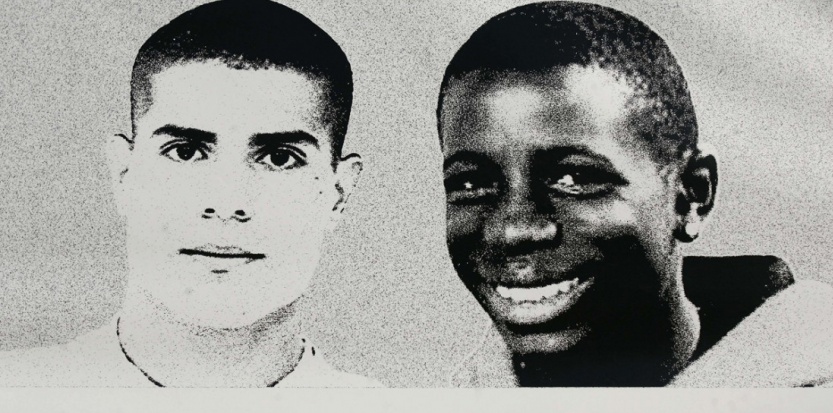

Le 18 mai 2015, après 10 ans de procédure judiciaire, les deux policiers accusés de non-assistance à personne en danger pour la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré ont été relaxés définitivement.

Pour citer l’avocat des familles, “Ce jugement reprend ce qui se disait de pire dans la première semaine de l’affaire. C’est comme si dix années avaient été effacées.”

Tout au long du procès, on a pu entendre les propos les plus abjects à droite de l’échiquier politique : les enfants avaient un passé de délinquant, les enfants venaient de commettre un délit, les enfants n’auraient pas couru s’ils n’avaient pas été coupables… En résumé, un discours qui déculpabilisait, explicitement ou non, l’attitude des policiers, à l’épreuve des faits.

Les réactions dans les milieux de gauche étaient également largement décevantes. De façon générale, quasiment aucune organisation de gauche n’a condamné explicitement le racisme systémique qu’a révélé l’affaire, via l’action des policiers, des procureurs, des juges, des médias.

Des militant-e-s anti-racistes ont également relaté les pratiques “de solidarité” plus que douteuses dans les rassemblements en mémoire aux victimes dans diverses villes de France. Fanfares déplacées comme si l’heure était à la fête, focalisation sur Rémi Fraisse, aucune mention du contrôle au faciès… des pratiques qui ont laissé la majorité des militant-e-s anti-racistes présent-e-s sur place circonspectes (euphémisme).

– Inégalités face à la police : racisme structurel et privilège blanc

Selon une étude de 2013, en France, les personnes noires ont jusqu’à 11,5 fois plus de risques que les blanc-he-s d’être contrôlées par la police, et les personnes arabes, jusqu’à 14,8. Ces chiffres devraient nous interpeller. Nous ne sommes pas égaux face à la police.

Les violences policières sont toujours inacceptables, mais elles ne nous affectent pas tou-te-s de la même manière.

Quand Rémi Fraisse, le militant écologiste, a été tué par la police, il occupait un espace qu’il souhaitait protéger. Il était engagé dans une dynamique de désobéissance civile pour défendre ses convictions, en d’autres termes, il militait.

Zyed Benna et Bouna Traoré ont été soupçonnés et poursuivis par la police sans la moindre raison, simplement parce qu’ils étaient d’emblée perçus comme coupables par un badaud motivés par des préjugés racistes. “Je ne donne pas cher de leur peau”, dit un policier alors qu’il voit que les enfants sont entrés sur le site d’EDF. Auraient-ils eu la même passivité si les enfants avaient été blancs ? Malgré toutes ces injustices, la culpabilisation desvictimes et non pas des accusés, aura été constante pendant le procès, via des insinuations et accusations explicites.

Pourquoi les violences policières racistes, pourquoi le contrôle au faciès, pourquoi le racisme structurel n’intéressent que lorsqu’ils se manifestent aux Etats-Unis ? Pourquoi la presse française ne sait dire “Blanc” ou “Noir” que lorsque les faits se déroulent outre-Atlantique ?

En avril, deux hommes noirs, Amadou Coumé et Pierre Cayet ont trouvé la mort dans des commissariats de Paris et Saint-Denis, deux événements passés sous silence.

– Racisme environnemental

“Nous sommes tous impactés par le changement climatique, mais de façon inégale.” Aux Etats-Unis, le conflit né lors de la tragédie de Ferguson, où le jeune Michael Brown a été tué sans raison apparente par un policier blanc, a poussé Deirdre Smith, engagée pour le climat au sein du mouvement 350.org, à appeler le mouvement climatique à mettre en pratique une solidarité avec la mobilisation des Afro-Américain-e-s.

De fait, les problématiques raciales ne sont pas déconnectées du problème environnemental ou climatique, au contraire. Les études, principalement aux Etats-Unis, sur le racisme environnemental, ont montré comment les personnes non-blanches subissent de façon disproportionnée les dégâts environnementaux, un moindre accès aux secours et ont un moindre accès aux droits en raison de leur plus grande vulnérabilité sociale.

L’exemple du désastre de l’ouragan Katrina aura été un cas d’école en la matière : les populations noires, bien plus impactées par la catastrophe naturelle ont été moins secourues et même criminalisées dans le traitement médiatique. L’ouragan Sandy sur la côte Est a également affecté davantage les personnes non-blanches. En d’autres termes, comme de nombreuses autres inégalités (sociales, de genre), les inégalités raciales deviennent des inégalités environnementales.

Ici en France, l’ouvrage de Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, a montré que les personnes non-blanches vivent dans des lieux plus pollués en moyenne, et leur accès aux droits est également plus compliqué. L’interdiction des statistiques “ethniques” rend cependant difficile l’étude de ces inégalités.

Notre solidarité ne saurait être que morale, elle est directement liée à la lutte que nous menons. La justice environnementale implique de rendre visible cet aspect du système raciste, pour le démanteler.

– Connecter les luttes : mettre en pratique notre solidarité

Depuis des années, des décennies, il est reproché au mouvement écologiste français d’être un mouvement par et pour bobos, de privilégié-e-s, à 1000 lieues des préoccupations des milieux populaires. Et pourtant nos pratiques ne changent pas. Et nous ne nous interrogeons pas.

Nous ne gagnerons pas sans les classes populaires. Nous ne gagnerons pas sans mettre en pratique des solidarités et soutiens, qui pour l’heure restent souvent théoriques, ou pire, des instruments d’appropriation et de cooptation des luttes locales.

Nous devons interroger nos discours, nos façons de réfléchir et de faire, comprendre comment nos privilèges sociaux impactent nos perspectives et donc nos façons de militer, pour rendre visibles les liens entre différentes luttes et mettre en pratique une réelle solidarité.

Comme le dit Naomi Klein dans un article publié l’année dernière,“si nous refusons de parler franchement de l’intersection entre les questions raciales et questions climatique, nous pouvons être certains que le racisme va continuer d’influencer la façon avec laquelle les gouvernements des pays industrialisés répondent à cette crise existentielle.”

En 2005, la mort de Zyed et Bouna Traoré ont déclenché des révoltes qui auraient dû nous interpeller, qui auraient dû nous réveiller sur les fractures et tensions qui persistent voire s’aggravent ce pays. Il n’est pas trop tard.

Sources et articles :

- Why #BlackLivesMatter Should Transform the Climate Debate

- Why the Climate Movement Must Stand with Ferguson

- Razmig Keucheyan : Chapitre 1 de son livre La nature est un champ de bataille sur le racisme environnemental

- African-Americans are disproportionately affected by climate change

- Comment les canicules affectent davantage les quartiers populaires, par Jade Lindgaard

Collectifs à suivre :

> Et le 31 octobre, 32 ans après la Marche pour l’Egalité de 1983, venez nombreux-ses à la Marche pour la Dignité !