1. La température monte

Aujourd'hui, la température à la surface de la Terre a augmenté d'environ 1,3 °Cpar rapport à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle.

(Merci à Kimberly Nicholas, docteure en environnement et ressources, pour ce récapitulatif limpide).

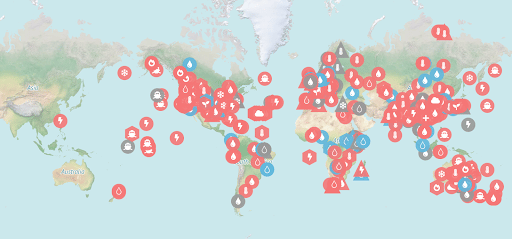

Crise alimentaire, pénurie d'eau, déplacements de population, conflits. Les effets de la crise climatique sont déjà visibles partout et touchent profondément les populations, frappant plus durement celles qui vivent dans les zones ou les conditions sociales les plus vulnérables, alors qu'elles ont souvent le moins contribué à aggraver cette situation d'urgence.

La planète se réchauffe et nous en sommes responsables. C'est également à nous qu'il revient de résoudre cette crise, afin de garantir un avenir viable et équitable pour tous.

Aujourd'hui, la température à la surface de la Terre a augmenté d'environ 1,3 °Cpar rapport à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle.

Certes, la Terre a toujours connu des cycles de réchauffement et de refroidissement. WOr, le phénomène que nous observons actuellement est différent et préoccupant. Les climatologues affirment que « chaque décennie depuis 1850 a été plus chaude que les quatre décennies qui l’ont précédée ». Les dix années les plus chaudes jamais enregistrées ont toutes eu lieu depuis 2000, et c’est l’activité humaine qui est en cause.

Ce réchauffement ne se traduit pas uniquement par une élévation des températures. Le climat de la Terre obéit à des règles complexes. De légères augmentations de la température mondiale peuvent provoquer des changements importants aux effets néfastes sur des écosystèmes entiers, et même menacer l’existence de millions de personnes.

L’accord mondial de Paris de 2015 a fixé à 1,5 °C le seuil critique d’augmentation des températures. Selon lesrecherches scientifiques (et notre dossier sur le sujet)), dépasser cette limite déclenchera des « points de bascule » climatiques. En d’autres termes, des « changements soudains, irréversibles et dangereux » ayant des effets graves sur l’humanité auront lieu si nous ne mettons pas immédiatement un terme au réchauffement climatique.

Les faits sont implacables : un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat(GIEC) démontre qu’au rythme actuel, le monde pourrait très bien connaître une hausse de 1,5 °C dès 2040. C’est dans moins de 20 ans, soit avant la fin de la vie de la plupart d’entre nous. D’ailleurs, en 2024, la température a dépassé pour la première fois de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels. Aujourd’hui, même si tous les pays tiennent leurs promesses de réduction des émissions d’ici 2030, nous sommes toujours sur la voie d’une augmentation de 2,7 °C d’ici 2100.

Les scientifiques préviennent que si nous atteignons une augmentation de 2,7 °C, de nombreuses régions du monde seront confrontées à une « chaleur insupportable » et à des conditions météorologiques encore plus imprévisibles. La faune sauvage disparaîtra, des pénuries alimentaires se produiront, villes et structures humaines subiront de graves dommages.

GRAPHIQUE : SÉRIE CHRONOLOGIQUE DE LA NASA : DE 1880 À 2024

C’est l’être humain qui engendre le changement climatique en brûlant des combustibles fossiles, la science ne pourrait être plus claire.

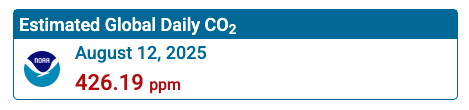

Avant le XVIIIe siècle, notre atmosphère contenait environ 280 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone (CO2). C’était le niveau de carbone auquel la vie sur Terre, y compris les humains, s’était adaptée. Mais les choses ont commencé à changer lorsque certaines régions d’Europe et d’Amérique du Nord ont commencé à brûler du charbon, du pétrole et du gaz pour alimenter les transports et les usines, ce que l’on a appellé la « révolution industrielle ».

Depuis lors, l’utilisation des combustibles fossiles s’est très rapidement répandue dans le monde entier, entraînant une forte augmentation des taux de carbone dans l’atmosphère. En 2002, ils étaient de 365 parties par million de CO2, et près de 25 ans plus tard, nous dépassons désormais les 420 ppm. De nombreux climatologues considèrent que pour maintenir un climat stable, le taux maximal acceptable est de 350 ppm de CO2 atmosphérique. Ce seuil critique est déjà largement dépassé. Pour en savoir plus sur l’importance de ce chiffre, rendez-vous sur 350.org.

Par ailleurs, dans les pays riches, la demande pour la viande et les produits laitiers contribue à l’augmentation rapide des émissions d’autres gaz à effet de serre dangereux comme le méthane. L’agriculture est aujourd’hui responsable d’environ 15 % de toutes les émissions.

Mais c’est la combustion des combustibles fossiles qui pose le plus gros problème, car le dioxyde de carbone reste beaucoup plus longtemps dans l’atmosphère que le méthane et les autres gaz à effet de serre. En 2021, il représentait 89 % des gaz à effet de serre émis par le secteur énergétique et en 2024, les émissions mondiales de CO2 fossile ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré. Maintenir les combustibles fossiles dans le sol est la mesure la plus utile pour enrayer le changement climatique.

Source: NOAA

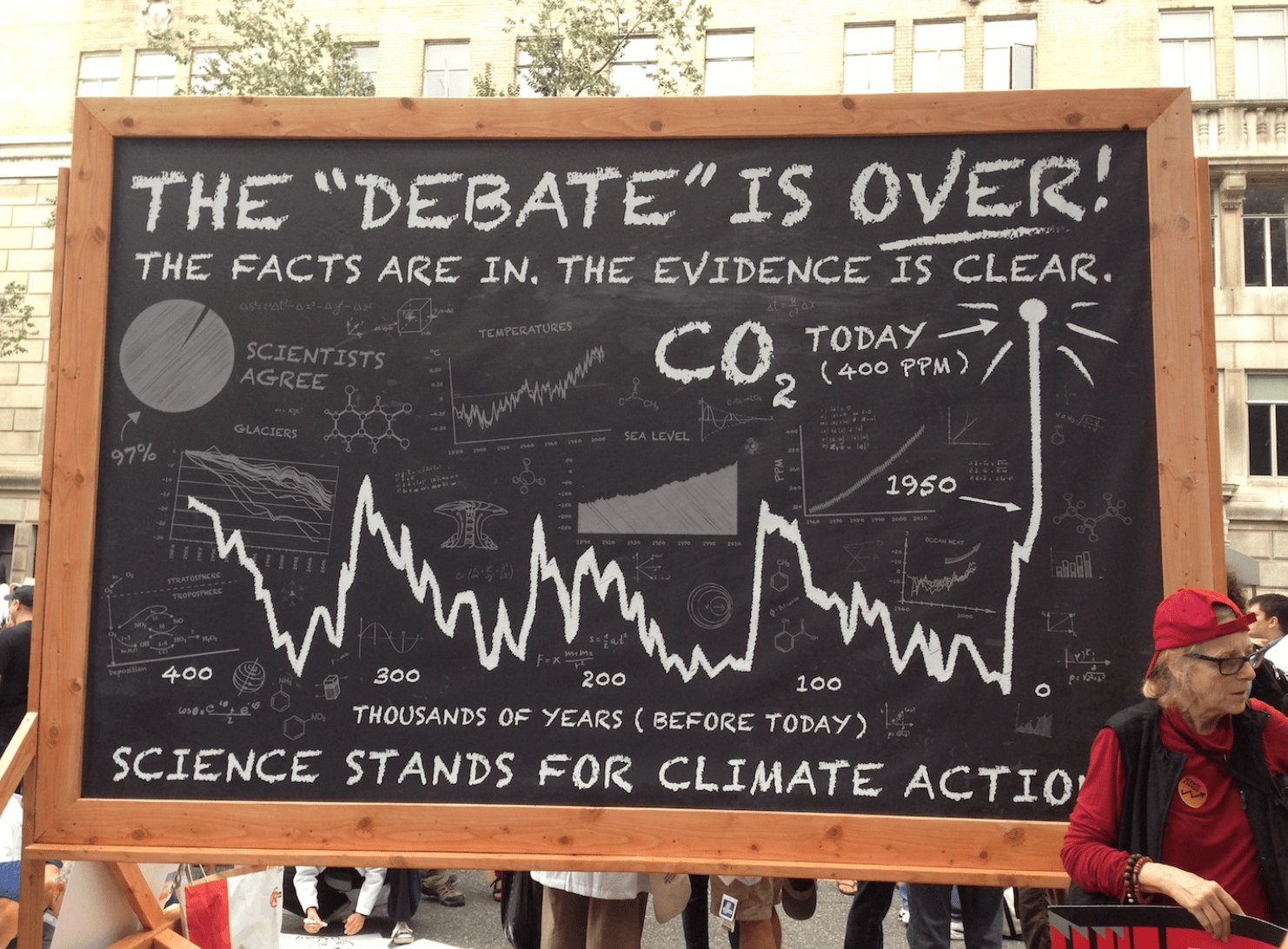

Les fondements scientifiques du changement climatique sont sans ambigüité : 99 % des scientifiques s’accordent à dire que c’est l’être humain qui en est responsable.

On le sait depuis les années 1890 : l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère réchauffe la planète. La science du climat est souvent attaquée par les grands groupes qui veulent préserver leurs profits. L’industrie fossile, en particulier, dépense des millions pour semer le doute sur le changement climatique.

Les géants du pétrole et du gaz, Exxon et TotalEnergies, sont au courant du changement climatique depuis les années 1970. Ils ont compris que des mesures de protection du climat pourraient nuire à leurs bénéfices. Depuis des décennies, ils dissimulent la vérité, financent des mensonges, et trompent à la fois leurs actionnaires et le grand public.

Entre l’accord de Paris de 2015 et 2019, les cinq plus grandes compagnies pétrolières ont dépensé au total 1 milliard de dollar pour mener des campagnes de lobbying et de communication mensongères sur le climat. Aujourd’hui encore, elles se battent pour protéger l’industrie fossile pour les décennies à venir. C’est leur cupidité, combinée à l’inaction des gouvernements, qui a engendré la crise que nous traversons. Nous vivons désormais dans un monde où les milliardaires accumulent des fortunes insensées, tandis que les autres doivent faire face à l’augmentation des coûts, à l’aggravation des inégalités et à la crise climatique. 1 % des habitant·e·s de la planète concentrent plus de richesses que 95 % de la population , tout en portant gravement atteinte au climat.

Faire confiance à ces entreprises motivées par le profit et nier la crise climatique, c’est ignorer des faits scientifiques établis et les savoirs traditionnels accumulés par des générations de populations autochtones. Les communautés locales et les peuples autochtones gèrent au moins 50 % des terres émergées de la planète, dont 54% des forêts encore intactes. Leurs coutumes permettent à ces territoires d’enregistrer des taux de déforestation et de dégradation souvent inférieurs à ceux des terres gérées par des entités publiques ou privées. Comme l’explique le leader autochtone brésilien Ailton Krenak, « les gens pensent que le changement climatique concerne seulement l’avenir, mais nous habitons nos forêts depuis toujours et pour longtemps. […] Notre vie sur Terre est conditionnée par l’interaction constante entre les hommes et la nature ».

Le « débat » est TERMINÉ. Les scientifiques manifestent pour que des mesures soient prises contre le changement climatique. Crédit photo :Route vers Paris

Nous subissons déjà les effets du réchauffement climatique de 1,3 °C, avec des conséquences beaucoup plus graves pour certain·e·s d’entre nous..

Selon le rapport du GIEC, 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des zones fortement exposées aux risques climatiques. Si les émissions se poursuivent, d’ici 2100, jusqu’à 75 % de la population mondiale pourrait être confrontée à des chaleurs et des précipitations extrêmes et potentiellement mortelles.

Les systèmes alimentaires et hydriques sont soumis à de fortes pressions. Les rendements céréaliers sont en baisse et les changements saisonniers rendent plus difficile la tâche des agriculteur·rice·s. Même si nous limitons le réchauffement à 1,5 °C, 8 % des terres agricoles pourraient devenir inutilisables. En Afrique tropicale, les produits de la pêche, qui fournissent un tiers des protéines consommées par la population, pourraient chuter de 3 % à 41 %, aggravant ainsi la famine.

Le changement climatique creuse les inégalités sociales. Les groupes vulnérables comme les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les peuples autochtones, les réfugié·e·s et les minoritéssont davantage exposés à la pauvreté, aux pénuries alimentaires et hydriques, à la violence et aux déplacements forcés.

À elle seule, l’élévation du niveau des mers pourrait contraindre 10 millions de personnes supplémentaires à migrer si le réchauffement atteint 2 °C. Et depuis 2008, les phénomènes météorologiques extrêmes ont déjà conduit au déplacement de plus de 20 millions depersonnes chaque année.

Il faut nous adapter rapidement au changement climatique, mais la manière dont nous le faisons reste marquée par de profondes inégalités. La plupart des mesures sont timides et éparses, et négligent les communautés à faibles revenus. Les scientifiques avertissent que sans une action plus rapide et plus équitable, le monde sera mal préparé, en particulier au-delà de 1,5 °C.

Légende : Carte interactive montrant comment le changement climatique affecte les phénomènes météorologiques extrêmes à travers le monde. Source: CarbonBrief

La science du climat montre que le réchauffement climatique aggrave les épisodes caniculaires, allonge la durée des sécheresses et augmente la fréquence des feux de forêt.

Légende : En 2022, l'Europe a connu des températures extrêmes, avec Londres (Royaume-Uni)

atteignant un record de 40 °C pendant l'été, des incendies de forêt ravageant certaines régions d'Espagne et du Portugal et des dizaines de milliers de personnes déplacées. Crédit photo : NOAA

L'atmosphère et les océans de notre planète se réchauffent environ dix fois plus vite qu'à n'importe quel moment au cours des 65 derniers millions d'années, et surtout depuis 20 ans.

Légende : Carte mettant en évidence en marron les régions où les sécheresses devraient s'aggraver en raison du changement climatique. Source :IPCC.

Le réchauffement accroît la gravité des sécheresses. Une atmosphère plus chaude assèche davantage le sol, ce qui augmente le risque de sécheresse et perturbe les cultures. L'ONU a averti qu'à la suite de quatre années de faibles précipitations, « plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Est ont été confrontées à de graves pénuries alimentaires » en 2022. Il s'agit de la pire sécheresse depuis 40 ans pour de nombreux pays de la région. Si nous ne réduisons pas rapidement les émissions, un tiers des terres émergées devraient souffrir d'une sécheresse au moins modérée d'ici 2100. Pour en savoir plus sur le rôle des combustibles fossiles dans l'aggravation des épisodes de sécheresse, cliquez ici.

L'augmentation des feux de forêt est également liée au réchauffement rapide de notre atmosphère. Selon le dernier rapport du GIEC « un quart des territoires naturels de la planète connaissent désormais des saisons des incendies plus longues à cause de l'augmentation des températures, de l'aridité et de la sécheresse ». En 2024, la Turquie a connu l'année la plus chaude enregistrée depuis 54 ans. Des feux de forêt plus longs et plus intenses ont frappé la Californie, aux États-Unis, deux des incendies les plus importants et les plus destructeurs ayant eu lieu au début de l'année 2025. La probabilité de tels événemements a augmenté de 8 à 31 % depuis 1950, le changement climatique ayant également pour effet d'intensifier les vents tout en réduisant la disponibilité en eau pour lutter contre les incendies.

La fréquence et l'intensité croissantes des pics de chaleur extrême ne se limitent pas à ces régions. D'autres parties du monde, comme l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, sont également gravement touchées, en particulier par les épisodes caniculaires. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Légende: La chaleur contenue dans les océans mondiaux est constamment supérieure à la moyenne (barres rouges) depuis le milieu des années 1990. Plus de 90 % de la chaleur excédentaire piégée dans le système terrestre en raison du réchauffement climatique causé par l'homme a été absorbée par les océans. Source : NOAA Climate.gov

Les gaz à effet de serre piègent la chaleur dans l'atmosphère, et plus de 90 % de cetteénergie thermique est recapturée par les océans. Ceci a pour effet de les réchauffer, entraînant la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, l'élévation du niveau de la mer et le blanchiment des coraux, perturbant des écosystèmes vitaux, sur terre ou dans la mer.

Le réchauffement de l'atmosphère et des océans fait fondre les glaciers et les calottes glaciaires de l'Arctique et de l'Antarctique. Les conséquences sont multiples : élévation du niveau de la mer, réduction de la capacité de la Terre à réfléchir la chaleur et mise en danger d'écosystèmes uniques.

Depuis qu'on a commencé à l'observer par satellite il y a quarante ans, la surface de la banquise arctique a diminué d'environ 13 % à chaque décennie. Cette fonte accélérée dégrade les habitats essentiels de nombreux animaux et met en danger de nombreuses populations, en particulier les communautés autochtones. Elle engendre également des hivers rigoureux avec de fortes tempêtes de neige, et des étés marqués par des épisodes caniculaires et des inondations extrêmes.

En raison du changement climatique, les glaciers enregistrent également un retrait partout dans le monde. La fonte des glaciers dans l'Himalaya, les Andes, l'Arctique, la Nouvelle-Zélande et les Alpes du Sud pose de graves risques, car ces derniers sont une ressource essentielle en eau, disponible tout au long de l'année pour de nombreuses villes et écosystèmes à travers le monde.

Lorsque l'eau se réchauffe, elle se dilate. La fonte des glaces polaires et des glaciers augmente la quantité d'eau dans les océans, provoquant une élévation du niveau de la mer. Il suffit d'une légère élévation du niveau de la mer pour causer des dégâts considérables, car les marées hautes et les ondes de tempête atteignent alors des zones toujours plus éloignées des côtes. Pour en savoir plus, consultez la page consacrée aux cyclones tropicaux, qui sont alimentés par les eaux chaudes.

Le rythme de l'élévation du niveau de la mer a doublé au cours des trois dernières décennies et s'élève actuellement à environ 4,5 mm/an, mais il s'accélère.

Si nous maintenons les combustibles fossiles dans le sol et limitons le réchauffement à moins de 2 °C, nous avons une chance de limiter l'élévation du niveau de la mer à environ 50 cm d'ici 2100. Avec 37 % de la population mondiale,soit 2,8 milliards de personnes, résidant près des côtes, les enjeux sont considérables.

L'Antarctique détient la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Bien que sa calotte glaciaire fonde plus lentement que celle de l'Arctique, elle pourrait tout de même entraîner une élévation significative du niveau de la mer. Même une « petite » élévation de quelques mètres déplacerait environ 230 millions de personnes. Si elle fondait entièrement, elle ferait monter le niveau des mers de près de 60 mètres, submergeant des villes côtières entières. Maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C peut limiter cette élévation du niveau de la mer, mais au-delà de 2 °C, elle pourrait augmenter d'au moins 2 mètres. Agir dès maintenant pour maintenir les combustibles fossiles dans le sol peut contribuer à préserver la calotte glaciaire antarctique.

Légende: Les coraux blanchissent lorsque des facteurs de stress environnementaux, tels que la chaleur, les poussent à expulser les algues colorées productrices d'énergie qui vivent à l'intérieur d'eux, les laissant blancs. Source : Magazine océanographique

Lorsque l'eau se réchauffe, les coraux subissent un stress et expulsent les algues qu'ils abritent, prenant alors une couleur blanche, et risquent de mourir. Avant les années 1980, il n'y avait dans le monde aucun signe de blanchissement des coraux depuis plus de dix mille ans, voire plus. Les récifs coralliens, comme ceux de la Grande Barrière de Corail et des îles Andaman dans l'océan Indien, regorgeaient autrefois de vie.

Depuis 1998, nous assistons pour la première fois dans l'histoire à des épisodes de blanchissement massif des coraux. L'épisode le plus intense jamais enregistré à l'échelle mondiale est toujours en cours. Entre janvier 2023 et mars 2025, 84 % des récifs coralliens du monde ont subi un stress thermique, provoquant un blanchissement généralisé, certains récifs perdant jusqu'à 80 % de leurs coraux.

En octobre 2025, les scientifiques ont confirmé que nous avions franchi notre premier point de basculement climatique majeur : les récifs coralliens sont désormais en déclin irréversible en raison du réchauffement et de l'acidification des océans. Le rapport Global Tipping Point Report 2025avertit que cet effondrement est un avant-goût de ce qui menace ensuite : les forêts tropicales, les glaciers et des espèces entières. Les récifs abritent environ 25 % de toutes les espèces marines. La mortalité massive des coraux menace l'emploi et les conditions de vie d'un milliard de personnes dans le monde. Si nous ne contrôlons pas les émissions de gaz à effet de serre, nous perdrons la plupart des récifs coralliens du monde en quelques décennies seulement.

Si les tempêtes, les ouragans et les typhons ont toujours existé, le changement climatique les rend encore plus extrêmes. Aujourd'hui, ces phénomènes catastrophiques engendrent des précipitations plus abondantes, des inondations plus importantes, des ondes de tempête plus fortes et des vents plus violents.

Plus il est chaud, plus l'air contient d'humidité : environ 7 % de plus pour chaque degré de réchauffement. Cela signifie plus d'énergie pour les tempêtes et des précipitations plus extrêmes. Selon le dernier rapport du GIEC l'augmentation des records de précipitations a pour origine les émissions causées par l'être humain. La conséquence la plus immédiate des fortes précipitations ? Les inondations, dont nous observons les conséquences dévastatrices aux quatre coins du monde.

Fin 2024, des inondations catastrophiques dans la région de Valence, en Espagne, ont fait plus de 200 morts après que certaines zones ont reçu en seulement huit heures l'équivalent d'une année de pluie. Plus tôt dans l'année, de graves inondations avaient également frappé l'Europe centrale en septembre et le sud de l'Allemagne en mai. Au Brésil, l'État du Rio Grande do Sul a subi d'importantes inondations en juin 2025, déplaçant des milliers de personnes. Cet événement faisait suite à une catastrophe encore plus grave qui s'y était déroulée entre fin avril et mai 2024, considérée comme la pire depuis plus de 80 ans, qui avait fait 181 morts et occasionné le déplacement de plus de 580000 personnes.

L'augmentation de la consommation des combustibles fossiles a un impact considérable.. Elle rendra les tempêtes, les ouragans, les typhons et les cyclones plus meurtriers et plus coûteux. Pour en savoir plus sur le rôle des combustibles fossiles dans les inondations, cliquez ici.

Le changement climatique affecte presque tous les aspects de notre vie et constitue aujourd'hui l'une des plus grandes menaces pour la santé de l'humanité. Selon l'Organisation mondiale de la santé entre 2030 et 2050, environ 250000 décès par an pourraient être liés au changement climatique, principalement provoqués par la malnutrition, le paludisme, la diarrhée et le stress thermique.

Légende: Le changement climatique a des répercussions directes et indirectes sur la santé. Source : WHO

De plus en plus fréquentes, les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations rendent de plus en plus difficiles la culture, le transport et la conservation des denrées alimentaires. Le dernier rapport du GIEC prévoit que d'ici 2050, entre 8 et 80 millions de personnes pourraient souffrir de la faim — l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Amérique centrale étant les plus touchées.

À cause de son impact sur le cycle hydrologique, le changement climatique affecte également la qualité et la disponibilité de l'eau. Les sécheresses font baisser le niveau des rivières, des lacs et des nappes phréatiques. Les inondations engendrent des pollutions biologiques et chimiques. L'élévation des températures accélère l'évaporation, laissant moins d'eau douce pour les populations, les exploitations agricoles et la nature. Il est donc plus difficile de trouver de l'eau potable, en particulier dans les régions pauvres et arides.

Près de 500000 décès liés à la chaleur surviennent chaque année. D'ici 2100, jusqu'à 76 % de la population mondiale pourrait être confrontée aux menaces mortelles de la chaleur si nous ne réduisons pas nos émissions. Le stress thermique peut entraîner une déshydratation, une défaillance des organes, des maladies cardiaques, voire la mort. Il touche le plus durement les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les personnes âgées, les personnes LGBTQIA+ et les communautés les plus pauvres.

Légende:Moustique femelle Aedes albopictus capable de transmettre le virus Zika. (Photo : James Gathany/CDC) Source :PHIL

La hausse des températures élargit les zones et les saisons propices aux maladies transmises par les moustiques, telles que le virus Zika, le paludisme et la dengue. Depuis les années 1950, les saisons de transmission du paludisme se sont allongées de

32 % dans certaines régions des Amériques et de 15 % en Afrique. Le risque d'infection par la dengue a également augmenté de 12 %. D'ici 2080, selon les scénarios les plus pessimistes

Les catastrophes climatiques comme les inondations, les ouragans, les épisodes caniculaires et les feux de forêt peuvent aggraver les tensions sociales et accroître la violence, en particulier lorsque l'accès aux ressources alimentaires et hydriques et au logement se fait de plus en plus difficile, suscitant une perte de confiance en l'avenir. Plusieurs études prouvent que le réchauffement climatique est corrélé à une augmentation de 4 % de la violence interpersonnelle et de 14 % des conflits intergroupes à l'échelle mondiale.

Parallèlement, les phénomènes météorologiques extrêmes causent des dommages psychologiques importants. Les rescapé·e·s des catastrophes souffrent souvent de syndrome de stress post-traumatique (SSPT), d'anxiété, de dépression et d'autres troubles mentaux. Il est à prévoir que de plus en plus de personnes seront confrontées à la perte de leur maison, de leur entreprise et même de leur vie à cause de phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes — les effets profonds et à long terme sur la santé mentale vont donc se généraliser.

Les vagues de chaleur, les feux de forêt, les sécheresses et les inondations sont de plus en plus fréquents et intenses. Ils soumettent les plantes et les animaux à un stress qui dépasse leur capacité d'adaptation, entraînant des extinctions, des migrations et des perturbations des écosystèmes.

Une étude mondiale portant sur 976 espèces a révélé que 47 % d'entre elles avaient déjà connu une extinction locale liée au changement climatique. De nouvelles recherches montrent que le changement climatique pourrait entraîner l'extinction de 14 à 32 % des espèces animales et végétales au cours des 50 prochaines années, affectant potentiellement 3 à 6 millions d'espèces. À 4,5 °C de réchauffement climatique, la moitié de toutes les espèces répertoriées pourrait disparaître.

Avec le changement climatique, les zones climatiques plus chaudes remontent vers les pôles, obligeant de nombreuses plantes et animaux à se déplacer vers des altitudes plus élevées, des eaux plus profondes ou des zones plus fraîches. La nature et les écosystèmes sont étroitement liés. La disparition ou le déplacement d'une espèce peut avoir des répercussions en cascade sur l'ensemble des écosystèmes. Ces changements menacent la capacité de la nature à fournir des ressources essentielles comme la nourriture, l'eau potable, à protéger le littoral et à stocker le carbone.

La protection et la restauration des écosystèmes contribuent au stockage du carbone et renforcent la résilience des communautés. Les scientifiques affirment que la protection de 30 à 50 % des terres, des océans et des zones d'eau douce de la planète pourrait ralentir considérablement le changement climatique et la perte de biodiversité.

Les données sur la crise climatique sont sans appel : pour limiter le réchauffement, nous n’avons pas d’autre choix que de laisser les combustibles fossiles dans le sol. Mais l’industrie fossile ne se préoccupe pas des populations — elle combat les mesures et les financements en faveur du climat avec un seul but, protéger ses profits.

Mais voilà une bonne nouvelle :

Les véritables solutions donnent la priorité à la majorité de la population, et pas seulement à une poignée de riches. Un monde sans énergies fossiles est un monde où tout le mondea les mêmes chances de s’épanouir.

Chez 350.org, nous croyons en un climat plus sûr et en un avenir meilleur pour tou·te·s, et nous nous battons pour cela. Engagez-vous à nos côtés !